История 6 класс учебник Арсентьев, Данилов 2 часть - страница 96

- Тип: ГДЗ, Решебник.

- Авторы: Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С.

- Часть: 2.

- Год: 2024.

- Серия: Школа России (ФГОС).

- Издательство: Просвещение.

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

Номер 1.

В чём состояло значение присоединения Новгорода для Московского государства, для новгородцев?

Ответ:

Присоединение Новгорода к Московскому государству в 1478 году имело огромное значение как для Москвы, так и для новгородцев, но с существенно разными последствиями.

Для Московского государства:

Стратегическое значение: Новгород был крупнейшим и богатейшим торговым центром на Севере Руси, контролировавшим важные торговые пути к Балтийскому морю. Его присоединение обеспечило Москве доступ к этим путям, значительно расширив торговые возможности и увеличив поступления в казну. Это также закрыло путь к Балтике для потенциальных врагов, таких как Великое княжество Литовское, предотвращая угрозу нападения с северо-запада. Ликвидация Новгорода как самостоятельного политического субъекта устранила возможность союза Литовского княжества и Новгорода против Москвы.

Территориальное расширение: Новгородская земля представляла собой обширные территории с богатыми ресурсами, которые значительно увеличили территорию и потенциал Московского государства.

Экономическое усиление: Новгородская земля была богата природными ресурсами (лес, пушнина), что способствовало экономическому росту Москвы. Контроль над новгородской торговлей позволил Москве монополизировать значительную часть северо-восточной торговли.

Укрепление власти: Подавление новгородской боярской оппозиции укрепило централизованную власть великого князя московского, уничтожив потенциальный очаг сепаратизма и мятежей. Ликвидация Новгородской вечевой республики означало окончательный переход к централизованному государству с единоличной властью князя.

Для новгородцев:

Потеря независимости: Самое главное последствие для новгородцев – потеря политической независимости и самоуправления. Новгородская республика, с её традициями вечевого правления, перестала существовать.

Экономические последствия: Хотя Москва и использовала экономический потенциал Новгорода, новгородцы лишились контроля над собственной торговлей и частью своих богатств, которые перешли под контроль московских властей. Часть новгородской знати (бояр) была уничтожена или опасалась за свою судьбу, многие новгородцы лишились прежнего политического и экономического влияния.

Культурные изменения: Навязывание московских порядков и культуры неизбежно привело к культурной трансформации Новгорода. Хотя новгородская культура не была полностью уничтожена, она оказалась под сильным влиянием Москвы. Однако утверждение, что присоединение защитило Новгород от окатоличивания, спорно. Окатоличивание было угрозой, но это скорее предотвратили общие политические изменения на территории современной России, а не непосредственно присоединение.

В итоге, присоединение Новгорода принесло Московскому государству значительные стратегические, территориальные и экономические преимущества, укрепив его как доминирующую силу в северо–восточной Руси. Для новгородцев же это означало потерю независимости, самоуправления и значительные изменения в экономической и политической жизни. Это был поворотный момент, окончательно закрепивший централизацию власти в Московском княжестве и положивший начало формированию единого Российского государства.

Номер 2.

Какое историческое событие можно определить как преодоление зависимости русских земель от Орды? Почему?

Ответ:

Стояние на реке Угре в 1480 году действительно стало знаковым событием в истории России и считается важным этапом в преодолении зависимости русских земель от Орды. Это событие связано с конфликтом между Московским княжеством и Золотой Ордой, которая на протяжении нескольких веков оказывала значительное влияние на русские земли, требуя уплаты дани и подчинения.

Ключевыми моментами этого события были:

1. Контекст конфликта: В конце XV века Московское княжество под руководством Ивана III (Ивана Великого) значительно усилило свои позиции, объединив вокруг себя многие русские земли и начав процесс централизации. Это вызвало недовольство Орды, которая стремилась сохранить контроль над территорией.

2. Собрание войск: В 1480 году хан Ахмат собрал свои войска и направился к Москве, чтобы восстановить дань и подчинить Московское княжество. Иван III, в свою очередь, собрал своё войско и подготовился к обороне.

3. Стояние на Угре: Основное сражение произошло на реке Угре, где обе стороны заняли позиции. Однако вместо решающего боя произошла длительная осада, и, в конечном итоге, хан Ахмат принял решение отступить. Это произошло по нескольким причинам: нехватка продовольствия, внутренние конфликты в Орде и, возможно, осознание силы Московского княжества.

4. Итоги: Уход Орды с поля боя стал символом освобождения русских земель от зависимости. После этого события Московское княжество больше не стало выплачивать дань, и фактическая независимость была оформлена на уровне международных отношений. Это стало основой для дальнейшего укрепления Московского государства и его превращения в центр объединения русских земель.

Таким образом, Стояние на реке Угре стало не только военным, но и символическим моментом, который ознаменовал конец долгого периода зависимости русских земель от Золотой Орды и стал важным шагом на пути к формированию единого русского государства.

Номер 3.

Чем можно объяснить активное влияние литовских князей на события в русских княжествах? В чём это проявлялось? Какие формы политического влияния преобладали в этих отношениях?

Ответ:

Активное влияние литовских князей на события в русских княжествах в XIV–XVI веках объясняется несколькими взаимосвязанными факторами:

1. Геополитические амбиции Великого княжества Литовского: Великое княжество Литовское стремилось к территориальной экспансии и созданию мощного, многонационального государства. Русские земли, граничащие с Литвой, представляли собой привлекательный объект для расширения влияния и ресурсов. Захват этих земель позволял усилить экономическое и военное положение Великого княжества Литовского, а также получить доступ к важным торговым путям.

2. Слабость и раздробленность русских княжеств: После распада Киевской Руси русские земли были раздроблены на множество самостоятельных княжеств, часто враждовавших между собой. Эта феодальная раздробленность делала их уязвимыми для внешнего вмешательства. Литовские князья умело использовали эти междоусобицы, оказывая поддержку тем княжествам, которые были готовы признать их сюзеренитет в обмен на помощь в борьбе с соседями.

3. Конкуренция с Московским княжеством: Московское княжество активно стремилось к объединению русских земель под своей властью. Великое княжество Литовское рассматривало это как прямую угрозу своим интересам и пыталось противодействовать усилению Москвы всеми доступными средствами, включая поддержку противников московского князя в других русских княжествах. Это создавало ситуацию постоянного противостояния и вмешательства Литвы во внутренние дела русских земель.

4. Династические браки и политические союзы: Литовские князья использовали династические браки для укрепления своего влияния в русских княжествах. Например, брак Александра Казимировича с Еленой, дочерью Ивана III, был попыткой установить более тесные связи с Москвой и одновременно использовать эти связи для влияния на внутреннюю политику Московского государства. Однако, это не всегда приносило желаемые результаты, и отношения между Москвой и Литвой оставались напряженными.

Формы политического влияния:

Военные походы и завоевания: Литовские князья неоднократно совершали походы на русские земли, захватывая города и территории. Это была наиболее прямая и действенная форма влияния, особенно в начальный период экспансии Великого княжества Литовского.

Дипломатия и заключение союзов: Литовские князья активно использовали дипломатию, заключая союзы с отдельными русскими князьями, предоставляя им военную помощь и поддержку в обмен на лояльность и признание сюзеренитета.

Вмешательство во внутренние дела: Литва поддерживала претендентов на престол в различных русских княжествах, вмешиваясь в их внутренние конфликты и используя их для ослабления своих противников.

Административное управление: В захваченных землях Великое княжество Литовское устанавливало свою административную систему, назначая своих наместников и чиновников.

В целом, преобладающими формами политического влияния были военная экспансия и заключение союзов с отдельными русскими княжествами против Москвы. Однако, литовские князья также активно использовали дипломатию и династические браки для достижения своих целей. Их влияние было наиболее сильным в тех русских землях, которые находились в непосредственной близости от литовских границ и которые были ослаблены внутренними конфликтами.

Номер 4.

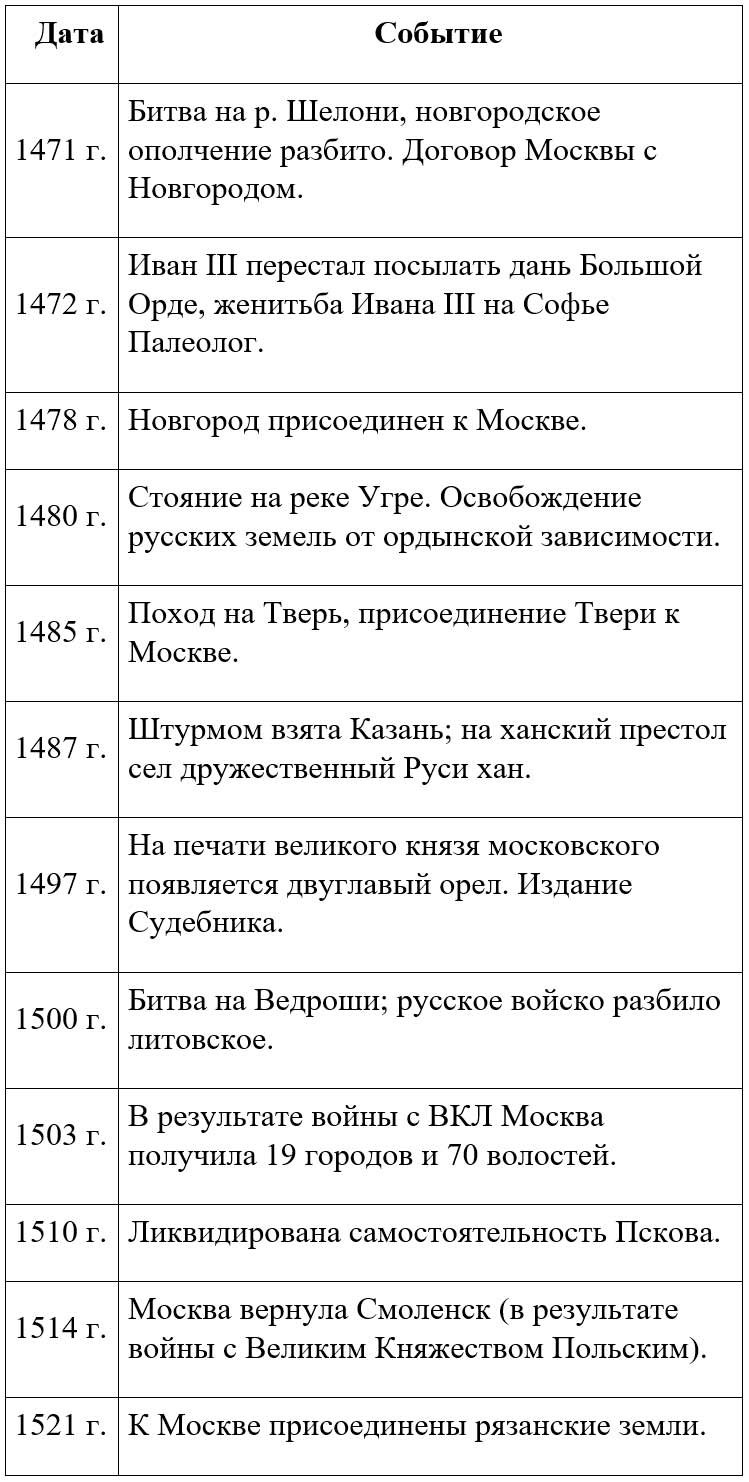

Определите основные этапы формирования единого Русского государства. Отразите это в хронологической таблице в тетради или презентации.

Ответ:Основные этапы формирования единого Русского государства можно отразить в следующей хронологической таблице:

Эти события свидетельствуют о постепенном объединении русских земель под властью Москвы и создании мощного централизованного государства.

Номер 5.

Что изменилось в системе управления Московским государством при Иване III?

Ответ:

При Иване III произошли коренные изменения в системе управления Московским государством, заложившие основы самодержавной монархии. Можно выделить несколько ключевых аспектов:

1. Укрепление власти великого князя: Иван III значительно усилил свою власть, превратив её из условно–феодальной в самодержавную. Он лично возглавлял войско в самых важных походах, что демонстрировало его верховную военную власть. Его решения становились окончательными и не оспаривались (хотя формально он "советовался" с Боярской Думой). Символом этой усиленной власти стало принятие им царского титула, что подчеркивало его превосходство над другими князьями и приближало его к византийским императорам.

2. Формирование централизованной системы управления: Иван III активно работал над созданием централизованных органов власти, подчиненных непосредственно ему. Это был процесс длительный и сложный, но основы были заложены.

Боярская дума: Хотя Боярская дума сохранила свое значение, её роль изменилась. Она стала совещательным органом при великом князе, а не самостоятельным центром власти. Состав Думы подвергался изменениям по воле Ивана III, он стал приглашать туда не только представителей старой знати, но и людей из более новых, преданных ему боярских родов.

Воеводы: Воеводы, командующие войсками, получали приказы непосредственно от великого князя и подчинялись ему. Они контролировали не только военные дела, но и административное управление в поверенных им территориях.

Наместники и волостели: Великий князь назначал наместников (и волостелей) для управления уездами и волостями. Они сбор налогов, судопроизводство и поддержание порядка на своих территориях.

3. Система кормлений: Систему кормлений, существовавшую и ранее, Иван III использовал как инструмент управления и контроля. Должностные лица получали "кормление" – право собирать налоги и сборы с населения в определенном регионе. Это обеспечивало их содержание, но одновременно создавало условия для злоупотреблений, что ограничивало эффективность системы управления.

4. Укрупнение административно–территориального деления: Для более эффективного управления происходило укрупнение административно–территориальных единиц. Уезды становились более крупными, более удобными для контроля из центра.

5. Местничество: В период правления Ивана III начало формироваться явление местничества. Это система определения должностей и места в общественной иерархии на основе родословной и старинности рода. Хотя формально Иван III ещё не полностью подавлял местничество, оно закладывало основу для будущих конфликтов и ограничивало возможность назначения на должность наиболее способных людей, не зависимо от их родовитости.

В итоге, правление Ивана III ознаменовалось существенным шагом к централизации власти в Московском государстве. Он значительно усилил роль великого князя, создал зачатки централизованной системы управления, хотя и с присущими ей недостатками (кормления, местничество). Эти изменения стали фундаментом для дальнейшего развития Российского государства.

Номер 6.

Проанализируйте схему «Система управления Российским государством в конце XV в.», размещённую на с. 95 учебника. С помощью учебника и дополнительных источников информации дайте в тетради определения понятиям «Боярская дума», «Государев двор», «Дворец», «Казна», «наместник», «волостель».

Ответ:

1. Боярская дума:

Боярская дума – это совет при князе или царе, состоящий из высших слоев знати, бояр. В конце XV века Боярская дума играла важную роль в управлении государством, так как ее члены принимали участие в обсуждении и принятии ключевых государственных решений, касающихся политики, войны и внутреннего управления. Боярская дума формировалась из наиболее влиятельных и богатых бояр, которые обладали значительным опытом и знаниями, необходимыми для управления.

2. Государев двор:

Государев двор – это центральный орган власти, который включал в себя царскую семью, приближенных и служителей. Двор был не только местом проживания монарха, но и важным административным центром. В конце XV века Государев двор стал более структурированным, и его функции включали управление государственными делами, организацию судебных процессов и ведение дипломатических отношений. Двор также был местом, где решались вопросы о назначении на должности и распределении земель.

3. Дворец:

Дворец в данном контексте относится к резиденции монарха и его семьи. Это не просто здание, а символ власти и величия государства. Дворцы в России того времени часто строились в богатом архитектурном стиле и служили местом для проведения торжеств, приемов и официальных мероприятий. Дворец также был важным центром политической жизни, где происходили встречи с иностранными послами и обсуждения важных государственных вопросов.

4. Казна:

Казна – это финансовый орган, который отвечал за сбор и распределение государственных доходов. В конце XV века казна управляла налогами, пошлинами и другими финансовыми поступлениями, необходимыми для функционирования государства. Она также занималась финансированием армии, строительства и других государственных нужд. Эффективное управление казной было ключевым для обеспечения стабильности и развития государства.

5. Наместник:

Наместник – это должностное лицо, назначенное для управления определенной территорией (например, уездом или губернией) от имени царя. Наместники имели широкие полномочия, включая сбор налогов, поддержание порядка и решение судебных дел. В конце XV века институт наместников стал важным элементом системы управления, так как позволял централизации власти и более эффективному контролю над регионами.

6. Волостель:

Волостель – это местный управленец, который отвечал за управление волостью (территориальной единицей) и осуществление местного самоуправления. Волостели занимались вопросами сбора налогов, организации местной милиции и решением мелких судебных дел. Они были связующим звеном между местным населением и центральной властью, и их роль была особенно важна в условиях, когда центральная власть стремилась укрепить контроль над удаленными регионами.

Эти элементы системы управления в конце XV века отражают стремление к централизации власти и укреплению государственного аппарата, что было характерно для данного исторического периода в России.

Работаем с картой

Номер 1.

Покажите на карте территорию Московского княжества в 1462, 1505 и 1533 гг. К каким выводам можно прийти на основании этих данных?

Ответ:

Описание территориального роста:

1462 год (начало правления Ивана III): В этот период Московское княжество представляло собой сравнительно небольшое государство, контролирующее земли вокруг Москвы, с несколькими зависимыми территориями. Его границы были значительно скромнее, чем в последующие годы. Основные соседи включали Новгородскую республику, Тверское княжество, Рязанское княжество, Литву и другие удельные княжества.

1505 год (конец правления Ивана III): К этому времени Московское княжество значительно расширило свои владения. Иван III присоединил к своим владениям Новгородскую республику, Тверское княжество, значительную часть Рязанского княжества, и ряд других земель. Процесс централизации усилился, и удельные княжества постепенно теряли свою самостоятельность. Границы государства продвинулись значительно на север, восток и запад.

1533 год (начало правления Ивана IV): После смерти Ивана III и краткого периода регентства Елены Глинской, Иван IV продолжал политику расширения государства, хотя масштабные завоевания начались позже, в период его собственного самостоятельного правления. К 1533 году территория Московского государства (уже можно говорить о государстве, а не только княжестве) продолжала расти, хотя темпы роста несколько снизились по сравнению с периодом правления Ивана III.

Выводы на основании сравнения карт:

На основании сравнения карт за эти три периода можно сделать следующие выводы:

Быстрый территориальный рост: Московское княжество за период с 1462 по 1533 год демонстрирует стремительный рост своей территории. Этот рост был обусловлен успешной политикой Ивана III, включающей военные завоевания и политическую интригу, приведшую к постепенному подчинению соседних княжеств.

Централизация власти: Расширение территории сопровождалось процессом централизации власти. Удельные княжества теряли свою самостоятельность, и управление переходило в руки московских князей.

Изменение геополитического положения: Московское княжество из региональной державы превратилось в крупное государство, существенно изменив геополитическую карту Восточной Европы. Его влияние на соседние земли значительно усилилось.

Неравномерность роста: Темпы роста территории не были постоянными. Наиболее быстрый рост наблюдался в период правления Ивана III.

В итоге, изучение карт демонстрирует мощный процесс государственного строительства и экспансии, который превратил сравнительно небольшое Московское княжество в мощное и влиятельное Московское государство.

Номер 2.

Найдите на карте направления и даты походов войск Казанского и Крымского ханства на русские земли. Подготовьте рассказ, обсудите его в классе.

Ответ:

Рассмотрим походы Казанского и Крымского ханства на русские земли, их направления и даты.

Походы Казанского ханства

Казанское ханство, существовавшее с 1438 года до его падения в 1552 году, неоднократно совершало походы на русские земли. Основные направления и даты походов:

1. Первый поход (1445 год): В этом году войска Казанского ханства, возглавляемые ханом Улу–Мухаммедом, совершили нападение на русские земли. В результате этого похода произошло сражение под Москвой, однако оно не привело к значительным успехам для татар.

2. Походы в 1460–х годах: В это время Казанское ханство активно нападало на русские земли, особенно на соседние княжества, такие как Нижегородское и Владимирское. Эти походы были направлены на захват земель и подрыв русской власти.

3. Поход 1521 года: Казанские войска совместно с Крымским ханством совершили крупный поход на Русь, направляясь на Москву. Этот поход был частью более широкой стратегии, направленной на ослабление Московского княжества.

4. Падение Казанского ханства (1552 год): В этом году Иван Грозный организовал успешный поход на Казань, который завершился взятием города и окончательным падением ханства.

Походы Крымского ханства

Крымское ханство, существовавшее с 1441 года до его упразднения в 1783 году, также активно совершало походы на русские земли:

1. Поход 1475 года: Крымские татары, под предводительством хана Менгли–Гирея, совершили нападение на Русь, захватив множество пленников и нанеся ущерб.

2. Поход 1571 года: Этот поход стал одним из самых разрушительных. Татары под командованием хана Девлет–Гирея атаковали Москву, сожгли её и унесли множество людей в плен. Это событие стало важной вехой в истории русско–татарских отношений.

3. Походы в 1680–х годах: В это время Крымское ханство продолжало совершать набеги на южные и центральные русские земли, что способствовало постоянной угрозе со стороны татар.

Обсуждение в классе

При обсуждении этих походов в классе можно рассмотреть следующие вопросы:

– Как походы Казанского и Крымского ханства повлияли на развитие Московского княжества?

– Какие последствия имели эти походы для населения русских земель?

– Как русские княжества реагировали на угрозу со стороны татар?

– Как падение Казанского и Крымского ханств изменило политическую карту Восточной Европы?

Эти вопросы помогут глубже понять исторические события и их значение для формирования русской государственности.

С подпиской рекламы не будет

Подключите премиум подписку со скидкой в 40% за 149 ₽

Напишите свой комментарий.