История 6 класс учебник Арсентьев, Данилов 2 часть - страница 48

- Тип: ГДЗ, Решебник.

- Авторы: Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С.

- Часть: 2.

- Год: 2024.

- Серия: Школа России (ФГОС).

- Издательство: Просвещение.

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

Номер 1.

Как князю Дмитрию Ивановичу удалось укрепить свою власть в Северо-Восточной Руси?

Ответ:

Укрепление власти Дмитрия Донского в Северо-Восточной Руси было сложным и многоступенчатым процессом, включавшим в себя как военные действия, так и политические маневры. Его успех основывался на нескольких ключевых факторах:

1. Военные победы и демонстрация силы:

Победа над тверским князем Михаилом Александровичем (1368–1371 гг.): Эта серия конфликтов, завершившаяся победой Дмитрия, значительно укрепила его авторитет и устранила одного из самых серьёзных соперников в борьбе за господство. Дмитрий смог сломить сопротивление Твери, что являлось ключевым шагом к централизации власти. Захват Твери и заключение Михаила в тюрьму показали его решимость и военную мощь.

Поражение литовского князя Ольгерда (1370 г.): Хотя эта битва не привела к решительной победе, она показала, что Москва способна противостоять сильному внешнему врагу. Недопущение литовского вторжения пресекло попытки ослабить московские позиции.

Куликовская битва (1380 г.): Эта знаковая победа над войском Мамая, хана Золотой Орды, принесла Дмитрию Донскому огромный престиж и признание не только в Северо-Восточной Руси, но и за её пределами. Он стал восприниматься как защитник русской земли от внешней агрессии, что значительно укрепило его позиции и легитимизировало его власть. Эта победа, хотя и не уничтожила Орду окончательно, сломила её мощь и позволила Москве обрести значительную независимость.

2. Политические маневры и союзничество:

Укрепление связей с церковью: Дмитрий Донский использовал церковную поддержку для легитимации своей власти. Перенос митрополичьей кафедры из Владимира в Москву в 1325 году (ещё при Иване I Калите) уже заложил основу, а Дмитрий Донской продолжил эту политику, активно поддерживая церковь и используя её влияние на население. Благословение на войну с Мамаем и придание статуса святости Куликовской битве укрепили его духовный авторитет.

Дипломатия и стратегические союзы: Дмитрий Донской умело использовал дипломатию, формируя альянсы с другими княжествами. Несмотря на конфликты, он стремился к объединению русских земель против внешней угрозы, что позволило ему собрать объединенное войско под Куликово. Он также поддерживал осторожные отношения с Ордой, избегая открытого конфликта до момента, когда почувствовал свою достаточную силу.

Централизация управления: Дмитрий Донской стремился централизовать управление, усиливая московский аппарат власти. Это выражалось в создании более эффективной системы сбора налогов, укреплении административной структуры и развитии московской армии.

3. Экономическое развитие:

Развитие торговли: Москва стала важным торговым центром, что способствовало её экономическому росту и укреплению финансовой базы княжества. Это позволило Дмитрию Донскому финансировать свою армию и административный аппарат.

В целом, укрепление власти Дмитрия Донского стало результатом удачного сочетания военных побед, эффективной политики, умелого использования церковной поддержки и экономического развития. Куликовская битва стала кульминацией его усилий, значительно повысив его авторитет и заложив основы для дальнейшего объединения русских земель под властью Москвы. Однако, нужно понимать, что процесс централизации был длительным и сложным, и после Дмитрия Донского борьба за власть в Северо-Восточной Руси продолжалась.

Номер 2.

Почему литовский князь Ольгерд выступил союзником тверского князя в его борьбе с Московским княжеством? Чем закончилась московско-литовская война?

Ответ:

Ольгерд, великий князь литовский, выступил союзником тверского князя Михаила Александровича в его борьбе против Московского княжества по нескольким взаимосвязанным причинам:

Стратегические интересы Литвы: Московское княжество представляло растущую угрозу для Литвы. Его экспансия на восток и северо-восток постоянно подтачивала литовские владения и претензии на земли. Поддержка Твери позволяла Ольгерду ослабить Московское княжество, предотвратить его дальнейшее усиление и, возможно, даже отвоевать некоторые территории. Союз с Тверью был частью более широкой литовской стратегии по доминированию в восточнославянских землях.

Династические связи и политические союзы: Внутри северо-восточной Руси существовали сложные династические связи и политические фракции. Тверские князья часто конфликтовали с московскими за первенство. Ольгерд, будучи опытным политиком, умело использовал эти конфликты в своих интересах, выбирая союзников в зависимости от обстоятельств. В данном случае, союз с Тверью был выгоден для Литвы.

Экономические факторы: Тверское княжество обладало значительными ресурсами и торговыми путями, которые были привлекательны для Литвы. Контроль над этими ресурсами усиливал бы экономическую мощь Великого княжества Литовского.

Слабость Московского княжества (относительная): Хотя Москва набирала силу, в то время она еще не была абсолютным гегемоном на Руси. Силы московского князя Ивана I Калиты были ощутимы, но не подавляли полностью оппозицию. Ольгерд видел возможность использовать этот момент для нанесения удара и ослабления Московского княжества.

Московско-литовская война и ее итог:

Московско-литовская война, в которой участвовало тверское княжество, не была единой непрерывной кампанией, а представляла собой серию крупных сражений и военных столкновений в 1368–1372 годах. Кульминацией конфликта стало сражение на реке Сити (1368 год), где литовско–тверское войско одержало убедительную победу над московской армией. Эта победа существенно подорвала позиции Москвы и укрепила позиции Ольгерда. Однако, победа не привела к краху Московского княжества.

В последующие годы войны продолжались с переменным успехом. Хотя Литва и Тверь добились важных военных побед, Москва смогла восстановить свои силы. Окончательного решительного итога войны установить сложно. Она скорее закончилась не абсолютной победой одной из сторон, а временным затишьем, перемирием, и перегруппировкой сил. Важно отметить, что Литва не смогла полностью подчинить Москву или Тверь.

В долгосрочной перспективе, несмотря на военные успехи Ольгерда, Москва продолжала укреплять свою позицию, постепенно расширяя свое влияние и территории. В конечном итоге, Москва выиграла более крупную историческую битву за гегемонию на Руси, хотя этот процесс занял еще многие десятилетия. Союз Ольгерда и Михаила Александровича лишь отсрочил, но не предотвратил возвышение Москвы.

Номер 3.

Что позволило князю Дмитрию Ивановичу бросить открытый вызов Орде?

Ответ:

Князь Дмитрий Иванович Донской смог бросить открытый вызов Орде в 1380 году, благодаря комплексу взаимосвязанных факторов:

1. Укрепление Московского княжества: К середине XIV века Московское княжество значительно окрепло экономически и политически. Дмитрий Иванович успешно проводил политику централизации, присоединяя к своим владениям соседние земли и укрепляя свою власть за счет ослабления других русских княжеств. Это обеспечило ему значительные людские и финансовые ресурсы для подготовки к войне с Ордой. Развитие экономики, в частности, увеличение сбора налогов, позволило содержать крупную армию.

2. Ослабление Золотой Орды: В XIV веке Золотая Орда переживала период феодальной раздробленности и междоусобных войн. Усиление борьбы за власть между различными ордынскими царями и темниками значительно ослабило её военную мощь и централизованное управление. Это создавало благоприятную возможность для удара по ослабленному противнику. Мамай, правитель Орды в то время, сам был узурпатором и опирался на нестабильную поддержку.

3. Создание широкой коалиции русских княжеств: Дмитрий Донской сумел объединить вокруг себя значительную часть русских князей, преодолев традиционные междоусобные конфликты. Хотя не все князья поддержали его (например, рязанский князь Олег не участвовал в Куликовской битве), количество и значимость княжеств, выступивших на стороне Москвы, были достаточно велики для формирования внушительной армии. Это стало возможным благодаря политической гибкости и умению Дмитрия Ивановича убеждать и заключать союзы.

4. Поддержка со стороны населения: Помимо князей, Дмитрий Иванович заручился поддержкой значительной части русского населения, уставшего от ордынского ига. Идея освободительной борьбы нашла отклик у многих людей, что позволило набрать в армию значительное количество бойцов. Патриотический подъем и вера в успех способствовали успеху Куликовской битвы.

5. Военная реформа: Московское княжество, вероятно, провело определенную военную реформу, что позволило повысить эффективность армии. Хотя точные сведения о масштабах реформы ограничены, улучшение организации, вооружения и тактики русских войск сыграло свою роль в победе над Ордой.

6. Благоприятные обстоятельства на поле боя: Победа в Куликовской битве, хоть и была пирровой, также зависела от ряда благоприятных обстоятельств, таких как тактическое мастерство русских полководцев (в том числе самого Дмитрия Донского и Пересвета), ошибки Мамая в стратегии и тактике, а также, возможно, влияние погоды.

В итоге, вызов Орде Дмитрием Донским стал возможен не благодаря одному фактору, а благодаря сочетанию укрепления Московского княжества, ослабления Золотой Орды, созданию широкой коалиции, поддержке населения, вероятно, проведению военной реформы и благоприятному стечению обстоятельств на поле боя. Куликовская битва стала символом борьбы за освобождение от ордынского ига и важным этапом в истории формирования единого русского государства.

Номер 4.

В чём причины победы русских войск на Куликовом поле?

Ответ:

Победа русских войск на Куликовской битве 8 сентября 1380 года была результатом сложного сочетания факторов, и однозначно выделить одну главную причину невозможно. Успех был обусловлен комплексным взаимодействием нескольких элементов:

1. Военная стратегия и тактика Дмитрия Донского:

Выбор поля боя: Куликово поле, хотя и открытое, имело некоторые особенности рельефа, которые были использованы русскими. Возможность использовать реку Дон для флангового прикрытия и создание засад сыграли свою роль.

Строение войск: Русское войско было построено в несколько линий, что позволило эффективно противостоять атакам монголо-татар. Запасные полки, в том числе засада под командованием Владимира Серпуховского, сыграли решающую роль в переломе боя.

Использование различных родов войск: Куликовская битва 1380 года характеризовалась сложным составом войск с обеих сторон, но основную ударную силу составляла тяжелая кавалерия. Давайте разберем это подробнее:

Тяжелая кавалерия: Это был костяк обеих армий, особенно со стороны русских. Под "тяжелой кавалерией" подразумеваются воины, вооруженные и экипированные для ближнего боя:

Дружинники: Это профессиональные воины, служившие князю за жалование или земельные наделы. Они составляли ядро тяжелой кавалерии. Они были хорошо вооружены: доспехи (кольчуги, латы, шлемы), копья, мечи, сабли, булава. Лошади дружинников были выносливыми и хорошо обученными. Дружинники были наиболее опытными и дисциплинированными воинами. Две дружины – великокняжеская и служилая (состоявшая из воинов–вассалов различных князей) – представляли собой наиболее подготовленную часть русского войска.

Бояре и князья: Высшее командование и наиболее знатные воины также входили в состав тяжелой кавалерии. Они сражались в первых рядах, являясь примером для своих воинов.

Легковооруженные ратники: Значительная часть русского войска состояла из легковооруженных ратников. Это были крестьяне-воины, которые не имели такого качественного вооружения и доспехов, как дружинники. Их вооружение включало в себя луки, стрелы, рогатки, иногда простые копья и мечи. Как вы правильно указали, их роль в основном была вспомогательной:

Поддержка тяжелой кавалерии: Они могли поддерживать наступление тяжелой кавалерии разящим огнем из луков и рогаток, но в прямой рукопашной схватке они были менее эффективны.

Обоз и лагерь: Они обеспечивали охрану обозов, подготовку и обслуживание лагеря, доставку припасов и т.д. Это была важная, но не боевая функция.

Пехота: Ополченцы действительно составляли основную часть пехоты в русском войске. Они были вооружены различным оружием: копья, топоры, палицы. Их роль в битве также была значительной, но в основном заключалась в обороне и поддержке тяжелой кавалерии. Ополченцы не являлись основной ударной силой, их эффективность в открытом бою была ниже, чем у дружинников.

Важно отметить: Утверждение, что "основную массу войска также составляли легковооружённые ратники" несколько преувеличено. Хотя их было много, решающую роль в исходе битвы сыграла именно тяжелая кавалерия. Легковооруженные ратники играли важную, но вспомогательную роль. Только скоординированные действия всей армии, включая как тяжелую кавалерию, так и легковооруженных ратников, и пехоту, обеспечили победу на Куликовом поле.

;2. Слабые стороны монголо-татарского войска:

Неопытность Мамая: Мамай, правитель Золотой Орды, не обладал достаточным военным опытом для руководства столь крупной армией. Его стратегические решения подвергаются критике историками. Он не учел возможности применения засад и недооценил решимость русских войск.

Разнородность армии Мамая: Армия Мамая была пестрой смесью различных народов, объединенных лишь под его знаменем. Это снизило уровень координации и слаженности действий на поле боя. Отсутствие единого командования и дисциплины сыграло против них.

Недостаточная разведка: Монголо-татары, по всей видимости, недооценили численность и боеспособность русских войск, не смогли должным образом оценить тактику Дмитрия Донского.

3. Внешние факторы:

Внутренние конфликты в Золотой Орде: Ситуация в Золотой Орде была нестабильной, что ослабляло её боеспособность. Внутренние раздоры и борьба за власть отвлекли ресурсы и внимание от подготовки к войне.

Поддержка союзников: Дмитрий Донской сумел заручиться поддержкой некоторых княжеств, что увеличило численность и боевой потенциал русского войска.

;4. Роль случая:

Не стоит сбрасывать со счетов и фактор случайности. Успех в битве часто зависит от стечения обстоятельств, удачных тактических решений в нужный момент и даже от погоды. Некоторые моменты Куликовской битвы, такие как успех засады, можно отнести к благоприятному стечению обстоятельств.

В заключение, победа на Куликовском поле была результатом целого ряда факторов, взаимосвязанных между собой. Успешная военная стратегия Дмитрия Донского, слабости армии Мамая, внутренние конфликты в Золотой Орде и благоприятные обстоятельства создали условия для триумфа русских войск. Однако, важно понимать, что эта победа не привела к немедленному освобождению Руси от ордынского ига, но стала важным этапом в этом длительном процессе.

Номер 5.

Какое значение имела победа на Куликовом поле?

Ответ:

Победа на Куликовской битве 8 сентября 1380 года имела огромное значение для дальнейшей истории России, хотя и не принесла немедленного освобождения от монголо-татарского ига. Ее значение можно разделить на несколько аспектов:

1. Военно-политическое значение:

Подъем национального самосознания: Куликовская битва стала символом сопротивления и борьбы за независимость. Победа, пусть и с тяжелыми потерями, доказала, что русские войска способны противостоять сильной армии Золотой Орды. Это значительно укрепило веру в собственные силы и подняло национальный дух. Образ Дмитрия Донского как защитника земли русской был активно культивирован и способствовал консолидации общества вокруг князя.

Удар по престижу Золотой Орды: Хотя Орда не была окончательно разгромлена, Куликовская битва нанесла серьезный удар по ее военной мощи и авторитету. Потеря большого количества опытных воинов и лучших полководцев ослабила ханство изнутри и подорвала его способность к эффективному управлению. Это создало благоприятные условия для дальнейшего ослабления Орды и усиления самостоятельности русских княжеств.

Изменение баланса сил в Северо-Восточной Руси: Победа Дмитрия Донского укрепила его позицию как одного из самых влиятельных князей Руси. Хотя полная политическая централизация еще не наступила, Куликовская битва способствовала процессу объединения русских земель под руководством Московского княжества. Другие князья были вынуждены признать растущее влияние Москвы.

2. Экономическое и социальное значение:

Стимул для развития экономики: Победа, хоть и сопровождалась разрушениями, в долгосрочной перспективе стимулировала экономическое развитие. Освобождение от части ордынского гнета дало возможность для более свободного развития торговли и сельского хозяйства в освобожденных районах.

Укрепление социальной структуры: Победа сплотила различные социальные слои русского общества в борьбе с внешним врагом. Это способствовало формированию чувства национальной идентичности и солидарности.

3. Культурно-идеологическое значение:

Формирование национального эпоса: Куликовская битва стала центральным событием в формировании русской национальной идентичности и нашла отражение в многочисленных летописях, былинах, произведениях искусства. Она превратилась в легенду, символ мужества и героизма русского народа. Образ Мамая стал воплощением врага, а Дмитрий Донской – защитником Родины.

Обогащение русской культуры: Победа вдохновила на создание многочисленных художественных произведений, посвященных битве. Эти произведения отражали патриотические чувства и идеалы.

Однако важно отметить ограничения победы:

;Не окончание ига: Куликовская битва не привела к немедленному освобождению от ордынского ига. Золотая Орда оставалась сильной державой, и дань продолжала платиться еще многие десятилетия.

Внутренние конфликты: Внутренние противоречия между русскими княжествами продолжались и после битвы. Полная консолидация земель произошла значительно позже.

В итоге, Куликовская битва стала поворотным моментом в истории России. Она не только нанесла удар по Золотой Орде, но и сыграла важнейшую роль в формировании национального самосознания, ускорении процесса объединения русских земель и укреплении позиций Московского княжества на пути к созданию единого государства. Это событие вошло в историю как один из символов борьбы за независимость и национального единства.

Номер 6.

В чём причины разорения Москвы ханом Тохтамышем? Каковы были последствия этого?

Ответ:

Разорение Москвы Тохтамышем в 1382 году стало результатом целого ряда факторов, как внешних, так и внутренних:

Причины разорения Москвы:

Политическая нестабильность в Золотой Орде: В конце XIV века Золотая Орда переживала период глубокого политического кризиса, связанного с борьбой за власть между различными претендентами на ханский престол. Тохтамыш, будучи одним из таких претендентов, стремился укрепить свою власть и легитимность, а для этого ему нужны были демонстративные победы и приобретение богатств. Москва, как один из наиболее богатых и политически значимых городов Руси, стала привлекательной целью для Тохтамыша.

Разногласия между Москвой и Золотой Ордой: Дмитрий Донской, великий князь московский, после Куликовской битвы (1380 г.), хотя и одержал победу над Мамаем, не отказался от уплаты дани Орде. Однако эта победа пошатнула авторитет Орды и, возможно, воспринималась Тохтамышем как вызов его власти. Нежелание Дмитрия Донского полностью подчиняться новому хану, его попытки укрепить свою независимость, стали причиной конфликта. Возможно, Тохтамыш ожидал большей покорности и увеличения дани после победы Дмитрия в Куликовской битве.

Внутренние противоречия в Московском княжестве: Ситуация в Московском княжестве также способствовала успеху Тохтамыша. Несмотря на победу в Куликовской битве, Дмитрий Донской не сумел полностью объединить русские земли под своей властью. Внутри княжества сохранялись внутренние противоречия и оппозиционные силы, которые могли сыграть на руку Тохтамышу. Часть князей, возможно, видела в походе Тохтамыша шанс избавиться от влияния Москвы.

;Военная мощь Тохтамыша: Тохтамыш обладал значительно более сильной и организованной армией, чем Мамай. Он сумел привлечь к своему походу значительные силы, включая, возможно, отряды из других тюркских племен. Его армия была хорошо вооружена и дисциплинирована.

Последствия разорения Москвы:

Разрушение Москвы: Город был разграблен и частично разрушен. Многочисленные жители погибли, были разрушены храмы и монастыри, уничтожено значительное количество материальных ценностей.

Усиление зависимости от Золотой Орды: Разорение Москвы нанесло сокрушительный удар по престижу Москвы и Дмитрия Донского, что временно усилило зависимость русских земель от Золотой Орды. Несмотря на Куликовскую битву, Москва вынуждена была вновь признать свою подчинённость хану, хотя и на новых условиях.

Экономический упадок: Разграбление Москвы привело к значительному экономическому спаду. Были разрушены торговые пути, уничтожены запасы продовольствия и ремесленные мастерские. Восстановление Москвы заняло немало времени.

Укрепление позиций Тохтамыша: Успешный поход на Москву значительно укрепил позиции Тохтамыша в Золотой Орде. Он продемонстрировал свою военную мощь и способность подчинять себе непокорных вассалов.

Долгосрочные последствия: Хотя Москва восстановилась, разорение 1382 года стало трагической вехой в истории города и всего Московского княжества. Оно показало хрупкость достигнутого после Куликовской битвы и подчеркнуло необходимость дальнейшего укрепления Московского княжества для достижения окончательной независимости от Золотой Орды. Это событие стало стимулом для дальнейшего укрепления московской власти и объединения русских земель. Правда, этот процесс занял еще немало времени.

Важно подчеркнуть, что не все историки едины во мнении относительно значимости отдельных факторов и масштабов разрушений. Источники разнятся в оценках числа погибших и степени разрушений Москвы. Однако, несомненно, поход Тохтамыша стал знаменательным событием, оказавшим глубокое влияние на дальнейшее развитие Московского княжества и всей Руси.

Работаем с картой

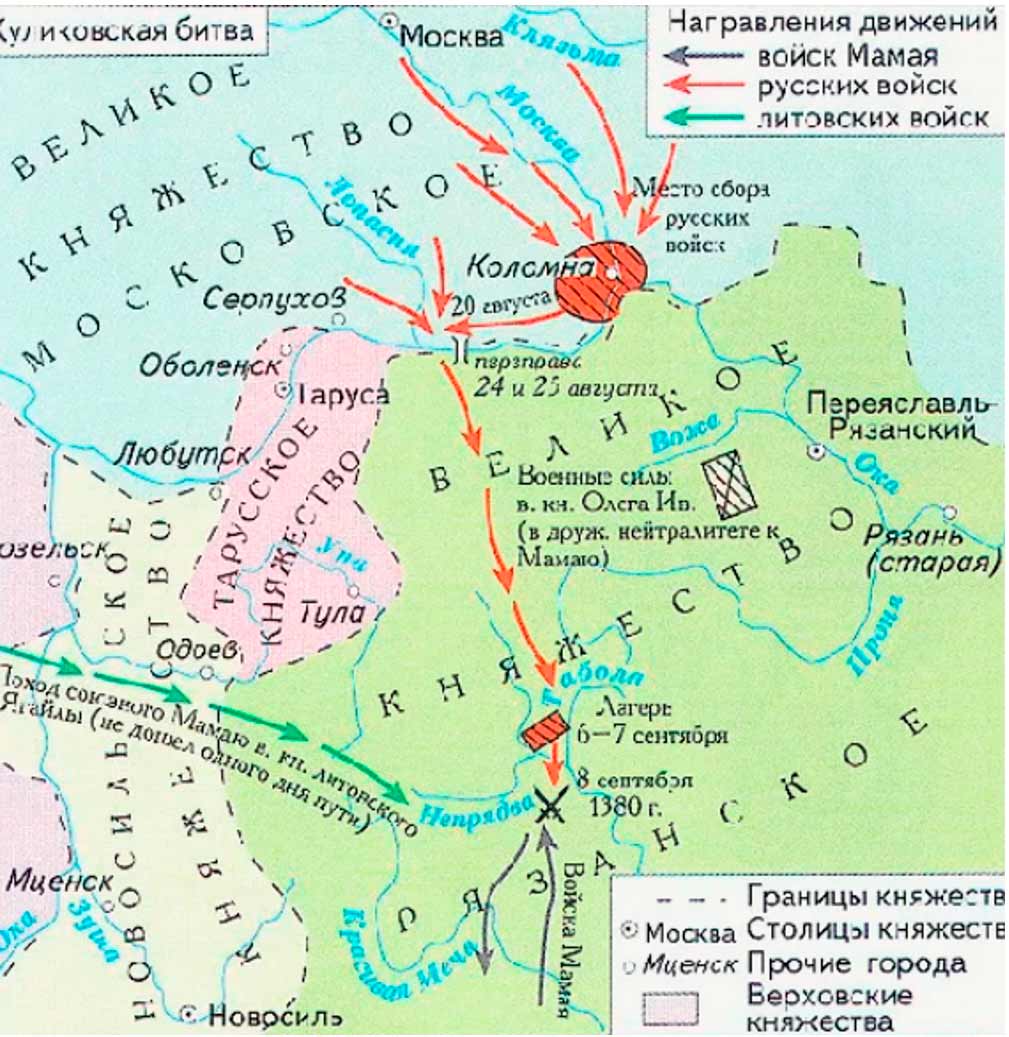

Номер 1.

Покажите на карте путь русского войска к месту решающей битвы с ордынцами.

Ответ:

Точного ответа на вопрос "какой путь русского войска к решающей битве с ордынцами?" не существует, потому что "решающая битва" – это понятие относительное. За историю противостояния Руси и Золотой Орды было множество крупных сражений, каждое из которых имело своё значение. Поэтому я опишу пути к нескольким наиболее значимым битвам, показывая общую картину передвижения русских войск. Для большей ясности буду ориентироваться на период наибольшего напряжения, примерно с XIII по XV века.

Карту с точными маршрутами проложить невозможно без указания конкретной битвы. Однако можно описать примерные направления, учитывая географию и характер военных походов:

1. Куликовская битва (1380 год):

Начало пути: Различные княжества Северо-Восточной Руси. Основная масса войска Дмитрия Донского собралась в районе Москвы и Коломны.

Направление: Юго-восточное. Войско двигалось через Рязанское княжество, по направлению к реке Дон. Точный маршрут неизвестен, но вероятно, использовались существующие дороги и тропы, проходящие через леса и степи.

Место сбора: Поле Куликово, на правом берегу реки Дон. Это место выбрано не случайно, оно позволяло контролировать подходы к югу и обеспечивало относительное укрытие для войск.

2. Битва на реке Воже (1378 год):

Начало пути: Вероятно, из районов Московского княжества.

Направление: Юго-восточное, к Нижнему Новгороду, а затем к реке Вожа. Маршрут был связан с необходимостью переправы через Оку и Волгу, поэтому, вероятно, проходил через города и поселения, обеспечивающие провиантом и транспортом.

3. Сражения в ходе стояния на Угре (1480 год):

Начало пути: Различные княжества Северо-Восточной Руси. Ивана III поддерживали войска из многих княжеств.

Направление: Южное, к реке Угра. Походы были продолжительными, войска двигались вдоль реки Оки, занимая выгодные позиции для обороны. Это скорее не "путь к битве", а длительная позиционная война. Именно удержание выгодной позиции на Угре стало решающим фактором в этой "битве".

Общие особенности маршрутов:

Сезонность: Походы чаще всего совершались весной или летом, чтобы избежать холодов и обеспечить провиантом.

Инфраструктура: Маршруты определялись существующими дорогами, реками и местностью. Леса и болота замедлили бы продвижение.

Логистика: Перемещение крупных армий требовало сложной логистики, обеспечения продовольствием, фуражом и оружием.

Разведка: Перед началом похода проводилась разведка, чтобы получить информацию о местонахождении и численности вражеских войск.

Без указания конкретной битвы невозможно дать более точный ответ. Для получения подробной информации необходимо указать конкретное сражение. Рекомендую обратиться к историческим источникам и специализированной литературе по истории Золотой Орды и Московского княжества.

Номер 2.

Найдите на карте место Куликовской битвы. Узнайте, в какой области современной Российской Федерации оно находится.

Ответ:

Куликовская битва произошла на Куликовом поле, которое находится на территории современной Тульской области Российской Федерации. Точное место битвы до сих пор является предметом научных дискуссий, однако большинство историков и археологов склоняются к мнению, что она произошла в районе села Монастырщина, вблизи впадения реки Непрядвы в Дон.

;Детальное описание местоположения:

Тульская область: Это субъект Российской Федерации, расположенный в центральной части Европейской России. Куликово поле находится в южной части области.

Р Река Дон и Непрядва: Битва произошла на левом берегу реки Дон, в районе впадения в него реки Непрядва. Эти реки служили естественными рубежами для расположения войск.

Село Монастырщина: Это наиболее распространённая точка, указываемая как место битвы. Сейчас здесь находится мемориальный комплекс, посвящённый Куликовской битве. Однако археологические раскопки продолжаются, и точное расположение отдельных участков сражения всё ещё уточняется.

Куликово поле: Термин "Куликово поле" – это довольно обширная территория, а не одна конкретная точка. Он охватывает местность вокруг села Монастырщина, вдоль рек Дон и Непрядва. В этом районе обнаружены многочисленные археологические артефакты, подтверждающие произошедшее там сражение.

Номер 3.

Используя схему, опишите ход Куликовской битвы.

Ответ:

Схема Куликовской битвы достаточно сложна для однозначного описания, так как существуют разные интерпретации расположения войск и хода сражения, основанные на летописных источниках и археологических находках. Однако, можно представить обобщенную схему и описание, учитывая наиболее распространенные версии.

Схема (упрощенная):

Представим поле боя как приблизительно прямоугольную область. Река Дон течет вдоль южной границы поля боя.

Север (русские): Главные силы Дмитрия Донского располагались на северном краю поля боя. Центр занимала основная масса пехоты (полки), фланги – конница. Запасной полк (засадный) скрывался в лесу или за оврагом за северным флангом.

Юг (татары): Войско Мамая занимало южную часть поля боя, развернувшись вдоль Дона. Центр – основная масса конницы (включая тяжелую конницу – "тумены"). На флангах – более легкая конница. Возможно, имелись резервы.

Ход битвы (по наиболее распространенной версии):

1. Начальный этап: Завязывается ожесточенное сражение на всем протяжении фронта. Татаро-монгольская конница пытается прорвать русские порядки, используя численное преимущество и опыт. Русская пехота, построена в мощные боевые порядки, держит оборону, используя копья и пики. Русская конница совершает контрудары. Бой идет с переменным успехом, обе стороны несут большие потери. В этом этапе важно отметить роль русских заграждений (например, рвов или частокола), которые затрудняли атаку вражеской конницы.

2. Кризис в центре и на левом фланге: В центре и на левом фланге русских происходит прорыв татаро-монгольской конницы. Русские войска начинают отступать, ситуация кажется критической. Это мог быть рассчитанный маневр, чтобы заманить противника в ловушку.

3. Вступление в бой засадного полка: В решающий момент, когда татары увлечены преследованием отступающих русских войск, в бой вступает засадный полк под командованием князя Владимира Андреевича Серпуховского. Этот неожиданный удар в тыл татаро-монгольского войска вызывает панику и смятение в их рядах.

4. Разгром татаро-монгольской армии: Объединенные силы русских войск (основные полки и засадный) наносят сокрушительный удар по деморализованному врагу. Татаро-монгольская армия терпит полное поражение. Мамай бежит с поля боя.

5. После битвы: Русские войска преследуют бегущего врага, довершая разгром. Куликовская битва заканчивается полной победой русских войск.

Важно отметить:

Точное расположение войск и некоторые детали сражения остаются предметом дискуссий среди историков.

В битве принимали участие не только русские, но и союзники с обеих сторон.

Результат битвы был обусловлен не только военным мастерством, но и тактическим преимуществом, а также моральным духом русских воинов.

Данное описание – упрощенная интерпретация событий. Детальное изучение Куликовской битвы требует обращения к специализированной исторической литературе. Разные источники могут предлагать несколько отличающиеся версии событий.

С подпиской рекламы не будет

Подключите премиум подписку со скидкой в 40% за 149 ₽

Напишите свой комментарий.