История 6 класс учебник Арсентьев, Данилов 2 часть - страница 103

- Тип: ГДЗ, Решебник.

- Авторы: Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С.

- Часть: 2.

- Год: 2024.

- Серия: Школа России (ФГОС).

- Издательство: Просвещение.

Читаем и анализируем

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ МАРКА ЭФЕССКОГО К ПРАВОСЛАВНЫМ

Мы говорим, что прибавление в Символе веры возникло беззаконно и противозаконно и противно отцам; а они (католики. – Авт.) утверждают, что оно законно и благословенно... Для нас папа представляется как один из патриархов, и то если бы он был православным, а они с большою важностью объявляют его викарием Христа, отцом и учителем всех христиан... Итак, братие, бегите от них и от общения с ними...

Номер 1.

Когда и в связи с чем появился этот документ?

Ответ:

Этот фрагмент взят из обращения Марка Ефесского, написанного в контексте Флорентийской унии 1439 года.

Документ появился после Флорентийского собора (1438–1439 гг.). Флорентийская уния представляла собой попытку объединения Православной и Католической церквей. На соборе была принята уния, которая, среди прочего, включала в себя принятие филиокве (прибавления к Символу веры о происхождении Святого Духа от Отца *и Сына*). Это стало главным камнем преткновения для многих православных, включая Марка Ефесского, который решительно выступал против унии. Его обращение является реакцией на заключение собора и попытка предостеречь православных от принятия унии. Точная дата написания обращения Марка Ефесского неизвестна, но, судя по контексту, оно появилось вскоре после завершения собора и ратификации унии.

Номер 2.

Что в нём является главным?

Ответ:

Главная идея обращения – категорическое осуждение Флорентийской унии. Марк Ефесский подчеркивает три ключевых момента:

Незаконность и противозаконность прибавления "филиоке" к Символу веры: Он считает это изменение неканоническим и противоречащим учению Отцов Церкви.

Различное понимание папы: Марк Ефесский рассматривает папу как одного из патриархов, при условии его православия. Католическое же возвышение папы до "викария Христа, отца и учителя всех христиан" он отвергает.

Призыв к разрыву общения с католиками: Центральным является призыв к православным избегать общения с католиками, участвующими в унии, из–за их принятия еретических, по мнению Марка, догматов.

Номер 3.

Найдите в дополнительных источниках данные об авторе документа. Составьте рассказ о его деятельности.

Ответ:

Марк Ефесский (ум. 1444) был видным православным богословом и церковным деятелем XV века. Он родился в Эфесе (современная Турция) и получил превосходное богословское образование. Его жизнь протекала на фоне сложных политических и религиозных событий, связанных с падением Византийской империи и попытками унии с католической церковью.

Марк стал известен своим непримиримым противостоянием Флорентийской унии. Он выступал против компромиссов с католиками, считая, что уступки в догматических вопросах недопустимы. Его острое перо и убежденность в правоте своей позиции сделали его одним из главных противников унии. В своих сочинениях он не только критиковал унию, но и активно защищал традиционные православные взгляды, уделяя особое внимание догматическим вопросам.

После Флорентийского собора Марк Ефесский продолжал бороться против унии, используя все доступные ему средства – письменные обращения, проповеди, публичные выступления. Он сыграл значительную роль в организации сопротивления унии в православном мире. Его влияние распространялось далеко за пределы его епархии, и его труды были известны и читаемы многими.

Его решительная оппозиция унии сделала его фигурой как уважаемой в кругах, сохранивших верность традиционному православию, так и осуждаемой католической церковью. Даже после его смерти, его взгляды и произведения продолжали оказывать влияние на православное богословие и повлияли на формирование позиции православной церкви по отношению к католицизму. Он остался в истории как символ непоколебимой верности православным догматам и пример непримиримой борьбы за сохранение церковного единства в понимании православия.

Думаем, сравниваем, размышляем

Номер 1.

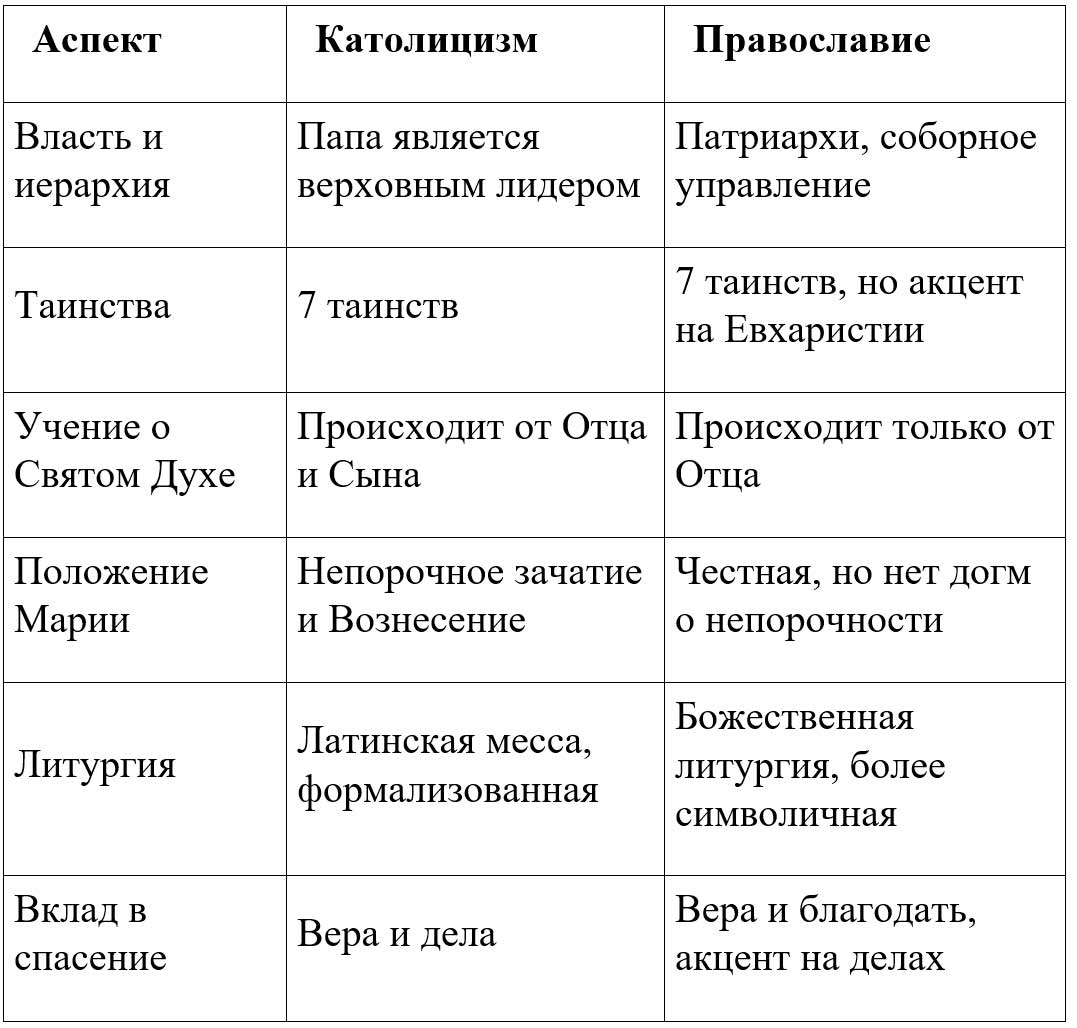

Какие различия в католичестве и православии вы считаете главными? Составьте схему или таблицу, отражающую эти различия.

Ответ:Вот основные различия между католицизмом и православием, представленные в виде таблицы:

Эти различия коренятся в истории и культурных контекстах, что порождает уникальные традиции и практики в каждом направлении христианства.

Номер 2.

Как изменилось положение Русской православной церкви в государстве и обществе после обретения автокефалии?

Ответ:

Обретение автокефалии Русской православной церковью в 1448 году стало поворотным моментом в её истории, приведя к значительным изменениям её положения в государстве и обществе:

Изменения в положении Церкви в государстве:

Усиление самостоятельности: Главное изменение – это, безусловно, обретение канонической независимости от Константинопольского патриархата. Раньше митрополит Киевский и всея Руси назначался Константинополем, теперь же его выбор осуществлялся на церковных соборах, без внешнего вмешательства. Это означало значительное усиление автономии Русской церкви в принятии внутренних решений, кадровых назначений и в толковании догматов.

Укрепление связи с Московским княжеством: Автокефалия совпала с периодом усиления Московского княжества. Выбор митрополита без участия Константинополя стал возможным благодаря политической поддержке московского князя Василия II. Это укрепило тесную связь между Церковью и государством, положив начало процессу формирования симбиоза между светской и духовной властью в России. Церковь получала политическую защиту и поддержку, а Московское княжество – легитимацию своей растущей власти от авторитетной церковной институции.

Развитие собственной церковной структуры: Автокефалия стимулировала развитие собственной церковной иерархии и административной системы. Без оглядки на Константинополь, Русская церковь могла более эффективно строить свою организационную структуру, устанавливать собственные канонические нормы и традиции, сообразуясь с особенностями российской действительности.

Изменения в положении Церкви в обществе:

Рост престижа: Независимость от Константинополя повысила престиж Русской церкви в глазах населения. Выбор своего митрополита был воспринят как знак духовной зрелости и самостоятельности. Это способствовало укреплению веры и национального самосознания. Церковь стала играть ещё более важную роль в жизни общества, воспитании и просвещении народа.

Повышение роли митрополита: Митрополит всея Руси стал не только религиозным лидером, но и важнейшим политическим деятелем. Его влияние на государственную жизнь существенно возросло. Митрополит участвовал в решении политических вопросов, давал советы правителям, воздействовал на общественное мнение.

Идеологическое обоснование Московской государственности: Автокефалия стала важной составляющей идеологического обоснования притязаний Москвы на главенствующую роль в русских землях. Москва всё чаще позиционировалась как "Третий Рим", наследница Византии, и автокефалия подтверждала этот статус.

Однако, важно отметить, что автокефалия 1448 года не была признана всеми православными церквями. Константинопольский патриархат первоначально не признавал самостоятельности Русской церкви, и это привело к длительному периоду сложных отношений между ними. Полное признание состоялось лишь значительно позже. Тем не менее, события 1448 года знаменуют начало самостоятельного пути Русской православной церкви, оказавшего огромное влияние на её дальнейшую историю и роль в России.

Номер 3.

Используя картину художника А. М. Васнецова «Троице Сергиева лавра» (с. 101), составьте рассказ о жизни в средневековом русском монастыре. В рассказе обязательно используйте названия категорий населения, представители которых изображены на картине.

Ответ:

Солнце, пробиваясь сквозь густые кроны вековых сосен, золотило белокаменные стены Троице–Сергиевой лавры. Картина Васнецова словно оживала передо мной, рассказывая историю жизни в этом средневековом русском монастыре. Воздух был наполнен звуками – глубоким гулом колоколов, шепотом молитв, шумом множества людей, спешащих по своим делам.

День начинался рано. Ещё до рассвета монахи, в длинных рясах, собирались в храме на утреннюю службу. Их лица, освещённые светом свечей, выражали сосредоточенность и мир. Строгие правила монастырской жизни регулировали каждый час их дня – молитвы, ручной труд, чтение Священного Писания. Среди них были и старцы, мудрые наставники, и молодые послушники, только начинающие свой путь к духовному совершенствованию.

Вокруг монастыря кипела жизнь. Крестьяне, жители окрестных деревень, приходили в лавру за помощью, за благословением или просто для молитвы в величественном соборе. Они приносили с собой дары – хлеб, мед, овощи, – помогая монастырю существовать. Их лица, загорелые от солнца и работы, выражали смесь смирения и надежды. Среди них можно было увидеть и бояр, приехавших не только за духовным утешением, но и для решения мирских дел, ищущих поддержки монастыря. Их одежда была богаче, но и они склонялись перед святыней.

Внутри высоких стен лавры шумела жизнь ремесленников. Кузнецы били по наковальне, плотники стругали дерево, иконописцы работали над иконами, создавая подлинные шедевры. Монастырь был не просто духовным центром, но и крупным хозяйственным комплексом, где умелые руки создавали всё необходимое для жизни множества людей. Даже странники, уставшие путешественники, всегда могли найти приют за стенами лавры, получив пищу и ночлег.

Вечером, когда солнце садилось, окутывая лавру в мягкий свет, монахи снова собирались на молитву. Звуки колоколов распространялись по окрестностям, напоминая о вечной жизни и духовном покое, которые даровала Троице–Сергиева лавра всем, кто приходил в её священные стены. Картина Васнецова запечатлела этот момент в своём величии и спокойствии, показывая жизнь множества людей объединённых общим духом и вера.

Номер 4.

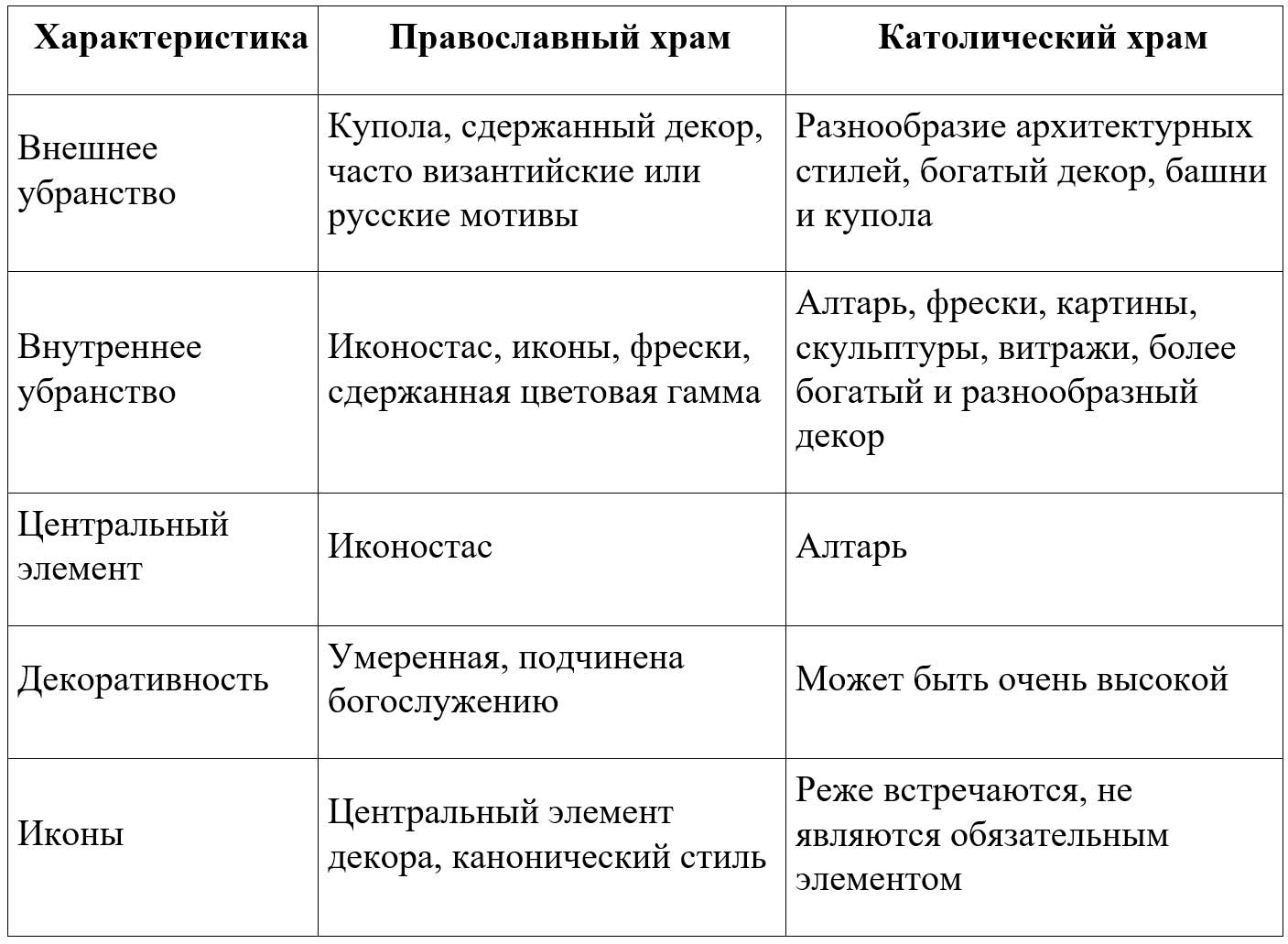

Найдите в Интернете изображения внешнего и внутреннего убранства православного и католического храмов. В чём их различия?

Ответ:

Различия в убранстве православных и католических храмов отражают богословские и культурные особенности этих конфессий. Хотя существуют региональные вариации внутри каждой традиции, можно выделить общие черты:

Внешнее убранство:

Православные храмы: Часто характеризуются куполообразными формами, множеством куполов (часто символизирующих небеса), высокими, стройными пропорциями, умеренностью декора. Цвета, как правило, сдержанные: красный, белый, золото, иногда синий или зеленый. Декор может включать мозаику, фрески (часто на внешних стенах), резные элементы, но обычно не столь обилен, как в католических храмах. Часто присутствуют декоративные кресты, которые могут быть выполнены из металла или камня, и расположены на куполах или над входами. В архитектурном стиле можно встретить византийское, русское, греческое или балканское влияние.

Католические храмы: Разнообразие архитектурных стилей значительно больше – от романского и готического до барокко и неоклассицизма. Готические соборы, например, отличаются стрельчатыми арками, высокими шпилями, сложной системой опор и многочисленными скульптурами, украшающими фасады. Барочные церкви впечатляют богатством декоративных элементов, изобилием скульптур, лепнины и пышным украшением порталов. В отличие от православных храмов, в католических часто можно увидеть башни, а не только купола. Цветовая гамма более разнообразна и может включать яркие цвета.

Внутреннее убранство:

Православные храмы: Главным элементом является иконостас, высокая перегородка с иконами, отделяющая алтарь от основного пространства храма (наоса). Иконы – центральный элемент декора, написанные в каноническом стиле. Стены часто украшены фресками, изображающими библейские сцены или жизни святых. Пол, как правило, каменный или покрыт плиткой. Цвета в интерьере обычно сдержанные, создающие атмосферу благоговения. Декор, хотя и может быть богатым, подчинен главной цели – служению богослужению и созерцанию икон. Алтарь обычно находится в восточной части храма.

Католические храмы: Иконостаса нет. Центральным элементом является алтарь, который может быть расположен в разных частях храма. Стены часто украшены фресками, картинами, скульптурами, расписными потолками. Декоративность более выражена, чем в православных храмах. Встречаются витражи, которые создают неповторимую игру света и цвета. Богатство декора зависит от исторического периода и архитектурного стиля храма. Богослужебные предметы, как правило, более разнообразны и могут быть изготовлены из драгоценных металлов и камней. Католические храмы часто содержат статуи святых, мощи святых и другие религиозные артефакты, которые могут быть выставлены для всеобщего обозрения.

Важно отметить, что это обобщенные характеристики, и отдельные храмы могут отличаться от этих общих тенденций. Региональные особенности, исторический контекст и индивидуальные предпочтения также играют значительную роль в оформлении, как православных, так и католических храмов.

Номер 5.

Можно ли назвать обретение автокефалии Русской православной церковью закономерным процессом? Объясните свою точку зрения

Ответ:

Обретение автокефалии Русской Православной Церковью в 1448 году (фактически) и 1589 году (канонически, с учреждением патриаршества) можно назвать закономерным процессом, хотя и с оговорками. Закономерность обусловлена рядом факторов, но сам процесс был сложен и сопровождался политическими и религиозными перипетиями.

Аргументы в пользу закономерности:

Территориальная обширность и самостоятельность: К XV веку Московское государство стало значительной политической силой, простирающейся на огромные территории с многочисленным православным населением. Константинопольская патриархия, ослабленная политическими событиями (османское завоевание), фактически утратила возможность эффективного управления столь удалённой епархией. Естественное желание Московского княжества и его церкви получить независимость в церковном управлении было вполне оправдано масштабом территории и численностью верующих.

Рост политического влияния Москвы: Москва позиционировала себя как преемница Византии, "Третий Рим", что подкреплялось как идеологически, так и политически. Политическое усиление Московского государства требовало и соответствующего усиления влияния Церкви, что было невозможно в условиях подчинения Константинополю. Автокефалия стала естественным следствием стремления к политической независимости и укреплению государственности.

Ухудшение связей с Константинополем: Сложные отношения между Византией и Московским княжеством, а затем и Московским государством, привели к ухудшению связи и снижению эффективности управления Константинопольской патриархией над русскими епархиями. Наличие значительных расстояний, политические конфликты и другие факторы препятствовали эффективному взаимодействию.

Внутренние потребности Русской Церкви: Русская Церковь к XV веку сформировалась в самостоятельную и развитую церковную структуру со своей спецификой богослужебной практики, канонического права и церковного управления. Необходимость решения внутренних проблем и адаптации к местным условиям требовали большей самостоятельности.

Оговорки и сложности процесса:

Неканоничность получения автокефалии в 1448 году: Избрание митрополита Ионы без согласия Константинопольского патриархата, фактически положившее начало автокефалии, было неканоническим актом. Это вызвало длительный конфликт и признание автокефалии Константинополем произошло лишь спустя почти 150 лет.

Политические маневры: Процесс обретения автокефалии был тесно связан с политическими играми и борьбой за влияние. Получение автокефалии не было результатом исключительно духовных соображений, но также и следствием сложных политических обстоятельств.

Продолжительность процесса: Полное признание автокефалии и учреждение патриаршества произошло лишь в 1589 году, что свидетельствует о сложности и неоднозначности процесса.

В заключение, можно сказать, что обретение автокефалии Русской Православной Церковью было закономерным процессом, обусловленным объективными факторами, такими как рост политического и территориального влияния Московского государства, ослабление Константинопольской патриархии и внутренние потребности Русской Церкви. Однако, сам процесс был неизбежно связан с политическими интригами и не всегда соответствовал каноническим нормам. Закономерность проявляется в конечном результате, а не в безупречности всех этапов его достижения.

С подпиской рекламы не будет

Подключите премиум подписку со скидкой в 40% за 149 ₽

Напишите свой комментарий.