История 6 класс учебник Арсентьев, Данилов 2 часть - страница 102

- Тип: ГДЗ, Решебник.

- Авторы: Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С.

- Часть: 2.

- Год: 2024.

- Серия: Школа России (ФГОС).

- Издательство: Просвещение.

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

Номер 1.

Какие исторические события середины XV в. оказали решающее воздействие на судьбы мирового и русского православия?

Ответ:

Середина XV века ознаменовалась событиями, которые кардинально изменили облик мирового и, в особенности, русского православия. Три ключевых события оказали решающее влияние: Флорентийская уния, падение Константинополя и последующая борьба за митрополию Киевскую и всея Руси.

1. Флорентийская уния (1439 г.): Этот церковный собор, созванный для объединения католической и православной церквей, имел катастрофические последствия для православного мира. Под давлением политических обстоятельств (ослабление Византийской империи и угроза со стороны Османской империи) византийский император Иоанн VIII Палеолог и ряд православных иерархов согласились на унию с Римом. Уния признавала главенство папы римского и ряд католических догматов, включая учение о схождении Святого Духа от Отца и Сына.

Для православных этот акт был воспринят как предательство. Большинство православных, особенно в России и на Балканах, категорически отвергли унию. Флорентийская уния расколола православный мир и подорвала авторитет Константинопольского патриархата. Несмотря на то, что уния была официально принята византийским императором, она так и не получила широкой поддержки среди православных.

2. Падение Константинополя (1453 г.): Захват Константинополя турками–османами стал знаковым событием, положившим конец Византийской империи и глубоко повлиявшим на судьбу православия. Константинополь, являвшийся центром православного мира и резиденцией Вселенского патриарха, перешёл под власть мусульман. Это событие лишило православие его главного духовного и политического центра. Назначение Константинопольского патриарха теперь зависело от султана Османской империи, что существенно ограничило автономию церкви. Это ознаменовало начало длительного периода существования православной церкви под властью иноверной державы.

3. Борьба за митрополию Киевскую и всея Руси (после 1453 г.): Падение Константинополя обострило и без того сложную ситуацию с митрополией Киевской и всея Руси. В 1448 году Московская церковь фактически обрела автокефалию, избрав митрополита Иона без одобрения Константинополя. Однако ситуация осложнилась из–за приверженцев Флорентийской унии. Митрополит Григорий, сторонник унии, был признан и Вселенским патриархом, и папой римским. Таким образом, на протяжении длительного периода (до конца XVII века) в России одновременно существовали два митрополита: один, избранный в Москве и поддерживаемый большинством русского духовенства и народа, и другой, назначаемый Константинополем и поддерживаемый рядом иерархов, лояльных унии. Это привело к длительному церковному расколу в России, подрывая единство Русской православной церкви.

В итоге, эти три события – Флорентийская уния, падение Константинополя и борьба за митрополию – привели к глубоким переменам в мировом и русском православии. Центр православного мира сместился на восток, к Москве. Русская церковь, освободившись от формальной зависимости от Константинополя, начала формировать свою собственную самостоятельную идентичность. Однако последствия Флорентийской унии и политического влияния на церковь надолго оставили свой след, создавая внутренние противоречия и ослабляя единство православного мира.

Номер 2.

Какую позицию в новых условиях заняла католическая церковь?

Ответ:

С 15 века католическая церковь действительно столкнулась с серьезными вызовами, которые значительно изменили её положение в европейском обществе. Начало Ренессанса и последующая Реформация поставили под сомнение традиционные авторитеты, включая церковные. В это время в Европе наблюдается рост светских идей, развитие науки и философии, что способствовало ослаблению влияния церкви на умы людей.

К тому же, централизация власти в руках монархов привела к укреплению национальных государств, что также ослабило позиции католической церкви. Короли и правители начали стремиться к независимости от папского влияния, что особенно ярко проявилось в Англии, где Генрих VIII инициировал Английскую реформу, создав Англиканскую церковь.

В ответ на эти изменения католическая церковь пыталась вернуть утраченный авторитет. В 16 веке, особенно после начала Реформации, церковь начала предпринимать активные действия для противодействия протестантизму. Это включало в себя не только духовные, но и политические усилия. Папство стремилось объединить католические государства против протестантских, пытаясь использовать идеологические разногласия для укрепления своего влияния.

Одним из значимых шагов в этом направлении стало созвание Тридентского собора (1545–1563), который стал важным этапом в католической контрреформации. На этом соборе были обсуждены и приняты важные решения, касающиеся реформирования церковной жизни, укрепления дисциплины и борьбы с коррупцией внутри церкви. Это должно было помочь вернуть доверие верующих и укрепить позиции католической церкви в Европе.

Однако, несмотря на эти усилия, конфликты между католиками и протестантами только усиливались. В результате возникли кровопролитные войны, такие как Тридцатилетняя война (1618–1648), которая стала одной из самых разрушительных войн в европейской истории и была во многом обусловлена религиозными противоречиями.

Таким образом, католическая церковь в новых условиях пыталась адаптироваться к меняющемуся миру, но её усилия по восстановлению влияния не всегда были успешными. В конечном итоге, несмотря на временные успехи, например, в контексте контрреформации, церковь продолжала терять позиции в условиях растущего светского влияния и укрепления национальных государств.

Номер 3.

Что такое Флорентийская уния? Какое значение ей придавала католическая церковь?

Ответ:

Флорентийская уния 1439 года – это церковный союз, заключенный между Западной (католической) и Восточной (православной) церквями во время Ферраро-Флорентийского собора. Этот союз, длившийся недолго, был результатом сложных политических и религиозных обстоятельств и имел далеко идущие последствия, хотя и не те, которые ожидали его инициаторы.

Причины заключения унии:

Политические мотивы: Византийская империя, ослабленная турецким нашествием, искала военной и финансовой помощи у Запада. Уния рассматривалась как средство получить эту помощь, предлагая взамен религиозное единство. Папа Евгений IV также надеялся укрепить свой авторитет и противостоять растущей угрозе раскола в Западной церкви.

Религиозные мотивы (ограниченные): Хотя существовали давние богословские споры между церквями, некоторые богословы с обеих сторон верили, что уния может привести к более полному пониманию и единству в вере. Однако это желание было далеко не всеобщим.

Содержание унии:

Главным пунктом Флорентийской унии стало признание православными некоторыми догматами католической церкви:

Филлиокве: Православные признали добавление в Символ веры фразы "filioque" ("и от Сына"), которая утверждает, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына. Это было одной из главных точек разногласия между церквями. Признание этого пункта было крайне болезненным для многих православных.

Примат Римского Папы: Православные признали первенство Римского Папы над всей Церковью. Это было принципиальным моментом, который подрывал авторитет Константинопольского патриарха и всей православной традиции.

Чистилище: Было признано католическое учение о чистилище.

Другие богословские вопросы также обсуждались и частично разрешались, но именно эти три пункта были наиболее спорными и имели наиболее значительные последствия.

Значение для католической церкви:

Католическая церковь рассматривала Флорентийскую унию как триумф, достижение долгожданного единства христианского мира. Это подтверждало примат Папы и доказывало универсальность католических догматов. Уния считалась важным шагом к искоренению раскола, который существовал с 1054 года (Великий раскол). Однако, важно отметить, что это восприятие было во многом идеалистическим.

Реальность и последствия:

На деле уния была краткосрочной и не принесла желаемого результата. Большинство православных, как духовенство, так и миряне, не приняли ее условий. Они восприняли унию как политическую уступку, навязанную ослабленной Византийской империей под давлением обстоятельств, а не как искреннее стремление к богословскому единству. В Константинополе и других православных центрах уния вызвала сильное сопротивление.

После падения Константинополя в 1453 году уния практически прекратила существование. Она не привела к воссоединению церквей, а наоборот, углубила взаимное недоверие и усилила существующие богословские разногласия.

В итоге, Флорентийская уния оставила более глубокий след в истории, чем предполагалось её инициаторами. Она показала сложность межконфессионального диалога, особенно когда в него вовлечены политические факторы. Для Католической Церкви она стала примером как достижимости, так и хрупкости идеи единства христианского мира, а также показателем того, насколько мало политические интересы соответствуют религиозному единству.

Номер 4.

Какие последствия имело принятие Флорентийской унии для Русской православной церкви?

Ответ:

Принятие Флорентийской унии 1439 года имело для Русской православной церкви крайне негативные и долговременные последствия, хотя формально уния не была принята на Руси. Однако её влияние ощущалось сильно и опосредованно:

1. Усиление политического противостояния между Москвой и Константинополем: Уния, заключённая между католической церковью и Константинопольским патриархатом, глубоко потрясла русское общество. Москва, претендующая на роль "Третьего Рима", восприняла этот акт как предательство православия и утрату Константинополем своего морального авторитета. Это усилило стремление Москвы к самостоятельности в религиозной сфере и способствовало консолидации русских земель вокруг Московского княжества как центра православия. Уния подорвала традиционные связи между Москвой и Константинополем, что привело к фактическому развороту Москвы к самостоятельной церковной политике.

2. Идеологическое обоснование автокефалии Русской церкви: Отказ от унии стал мощным аргументом в пользу автокефалии (независимости) Русской православной церкви. Противники унии подчеркивали необходимость самостоятельности русской церкви, неподверженной внешнему влиянию католической или "оскверненной" унией константинопольской церкви. Это создало благоприятную почву для дальнейшего укрепления автономности и в последствии – автокефалии Русской церкви.

3. Укрепление московской идеологии "Третьего Рима": Флорентийская уния подтвердила для Москвы идею о своём преемничестве Византии как оплоте православия. Падение Константинополя и действия константинопольского патриарха были интерпретированы как доказательство неспособности Константинополя нести бремя православной веры, и этот груз перешёл к Москве. Уния ускорила формирование московской идеологии "Третьего Рима", которая играла ключевую роль в объединении русских земель и укреплении московского государства.

4. Влияние на религиозную жизнь: Хотя сама уния не была принята на Руси, внутренние дискуссии о ней затронули многих людей, усилив интерес к теологическим вопросам и способствовали разработке более самостоятельной русской теологической традиции. Противостояние унии послужило катализатором для укрепления и дальнейшей детализации догматического учения Русской церкви.

5. Отсутствие непосредственного влияния, но значительный опосредованный эффект: Важно отметить, что уния не была принята Русской церковью формально. Однако её последствия были значительными. Она не привела к непосредственному распространению католицизма на Руси, но значительно повлияла на формирование самосознания русского народа и его церкви, укрепив их независимость и самобытность.

В итоге, Флорентийская уния, хотя и не принятая в России, сыграла парадоксальную роль в истории Русской православной церкви. Она не привела к её подчинению Риму, но ускорила процесс формирования её независимости и усиления влияния Москвы в православном мире.

Номер 5.

Какую позицию по отношению к Флорентийской унии заняли московские князья? Какими целями они руководствовались при этом?

Ответ:

Московские князья, в лице великого князя Василия II и последующих правителей, заняли категорически отрицательную позицию по отношению к Флорентийской унии 1439 года. Они не поддержали унию, решительно отвергнув её как предательство православной веры. Эта позиция диктовалась несколькими взаимосвязанными целями:

1. Сохранение религиозной идентичности и независимости: Флорентийская уния, объединявшая Римскую католическую и Константинопольскую православные церкви, представляла угрозу для религиозной самобытности Московского княжества. Уния подразумевала подчинение Московской церкви Риму, что было неприемлемо для князей, стремившихся к созданию сильного и независимого государства. Отказ от унии подчеркивал православную веру как краеугольный камень идентичности русского народа и государства, противопоставляя себя как "истинно православным" западному влиянию.

2. Укрепление власти великого князя: Поддержка унии могла бы подорвать авторитет великого князя среди населения. Русское духовенство и народ были глубоко религиозны, и принятие унии рассматривалось бы как акт измены, направленный против интересов веры и народа. Отвергая унию, Василий II демонстрировал свою приверженность православной вере и своей роли защитника этой веры, что укрепляло его позиции среди подданных.

3. Борьба за независимость от Византии (косвенно): Хотя номинально Московская церковь подчинялась Константинопольскому патриарху, Флорентийская уния фактически ставила под вопрос эту зависимость, подменяя её подчинением папе Римскому. Отказ от унии стал шагом на пути к полной церковной независимости Москвы, которая впоследствии была достигнута. Таким образом, противодействие унии стало элементом более широкого процесса освобождения от византийского влияния и становления самостоятельной Русской православной церкви.

4. Политическая целесообразность: В условиях ослабления Византийской империи и усиления влияния католического Запада, Москва видела в сохранении строго православной веры мощный инструмент для консолидации населения и укрепления своей позиции в борьбе за влияние на территории бывшей Византии. Поддержка унии могла бы привести к ослаблению государственности и потере влияния.

Низложение митрополита Исидора, подписавшего унию, и последующее прекращение практики назначения греков на русский митрополичий престол были прямым следствием этой позиции. Это подчеркивало стремление к церковной автокефалии и укреплению собственного влияния на церковную жизнь.

Влияние Флорентийской унии на дальнейшие события в России проявилось в усилении религиозного консерватизма и появлении ересей. Часть духовенства и даже приближенных к Ивану III людей, недовольных существующим церковным порядком, использовали ереси как инструмент критики церковной власти. Хотя Иван III изначально использовал это недовольство в своих политических целях, в конечном итоге он подавил еретические движения, демонстрируя желание поддерживать церковный порядок, хоть и с собственной, государственной точкой зрения. Этот эпизод показывает, что позиция Московских князей по отношению к Флорентийской унии была стратегическим решением, направленным на укрепление государства и его религиозной идентичности.

Номер 6.

К каким последствиям для власти, Церкви, общества привело обретение Русской православной церковью автокефалии?

Ответ:

Обретение Русской православной церковью автокефалии в 1448 году (избрание митрополита Ионы без согласия Константинопольского патриарха) имело далеко идущие последствия для власти, Церкви и общества, которые проявились не одномоментно, а развивались на протяжении столетий:

Для власти:

Укрепление государственного суверенитета: Автокефалия стала символом независимости Руси от Византии не только в религиозной, но и в политической сфере. Великие князи получили прямой контроль над церковью, что значительно усилило их власть и авторитет. Это был важный шаг на пути формирования централизованного государства. Возможность назначать митрополита без оглядки на Константинополь позволяла князьям использовать Церковь как инструмент укрепления своей власти и решения политических задач.

Использование Церкви в политических целях: Великие князья активно использовали Церковь для легитимации своей власти, пропаганды своих идей и подавления оппозиции. Митрополит, как правило, поддерживал того князя, который обладал наибольшей политической силой, тем самым способствуя укреплению княжеской власти. Это привело к тесной взаимосвязи светской и духовной власти, порой граничащей с подчинением Церкви государству.

Для Церкви:

Усиление зависимости от великих князей: Как уже упоминалось, обретение автокефалии, хотя и освободило Церковь от внешнего контроля Константинополя, сделало её в значительной степени зависимой от великого князя. Выбор митрополита, контроль над церковными землями и имуществом, влияние на церковные дела – всё это находилось под влиянием светской власти. Это привело к некоторому ослаблению духовной независимости Церкви.

Формирование собственной идентичности: Автокефалия позволила Русской Церкви начать формировать свою собственную богословскую традицию, независимо от Константинопольской Церкви. Хотя это происходило постепенно, автокефалия стала отправной точкой для развития уникальной русской церковной культуры и богословия, которое постепенно стало отличаться от византийской традиции.

Укрепление церковной организации: Хотя зависимость от князей была очевидна, автокефалия способствовала укреплению внутренней организации Русской Церкви. Отпала необходимость согласовывать все важные решения с Константинополем, что ускорило принятие внутренних решений и развитие церковной структуры.

Расширение церковного влияния: Освобождение от внешнего контроля способствовало расширению влияния Церкви в обществе. Церковь стала активнее участвовать в социальной жизни, занимаясь благотворительностью, образованием и просвещением населения.

Для общества:

Стабилизация обстановки (в краткосрочной перспективе): Как верно отмечено в вопросе, избрание митрополита Ионы действительно способствовало некоторой стабилизации обстановки в стране, страдавшей от усобиц. Авторитет Церкви, особенно в глазах верующих, мог смягчать социальные конфликты и способствовать примирению враждующих сторон.

Укрепление национального самосознания: Автокефалия стала важным символом для формирования национального самосознания. Независимая Церковь способствовала укреплению чувства национальной идентичности и единства.

Развитие духовной культуры: Как следствие формирования собственной богословской традиции, автокефалия способствовала развитию уникальной русской духовной культуры, которая нашла отражение в иконописи, архитектуре, литературе и музыке.

В целом, обретение автокефалии было сложным и неоднозначным событием. С одной стороны, оно дало возможность Русской Церкви развиваться самостоятельно, укреплять своё положение в обществе и формировать собственную идентичность. С другой стороны, оно усилило зависимость Церкви от светской власти, что имело как позитивные, так и негативные последствия для развития как самой Церкви, так и государства в целом. Последствия автокефалии разворачивались постепенно и продолжали влиять на историю России на протяжении столетий.

Номер 7.

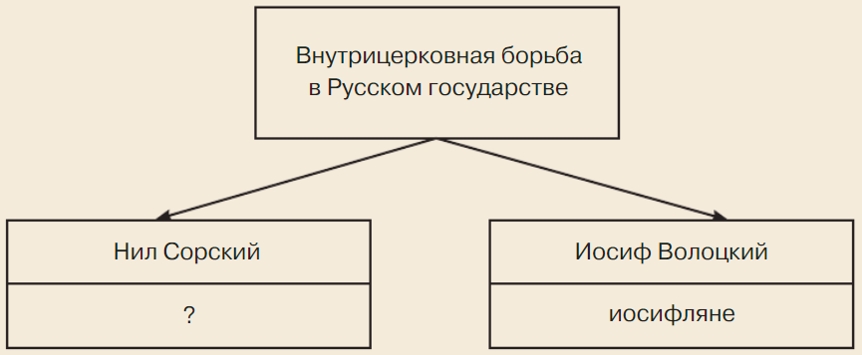

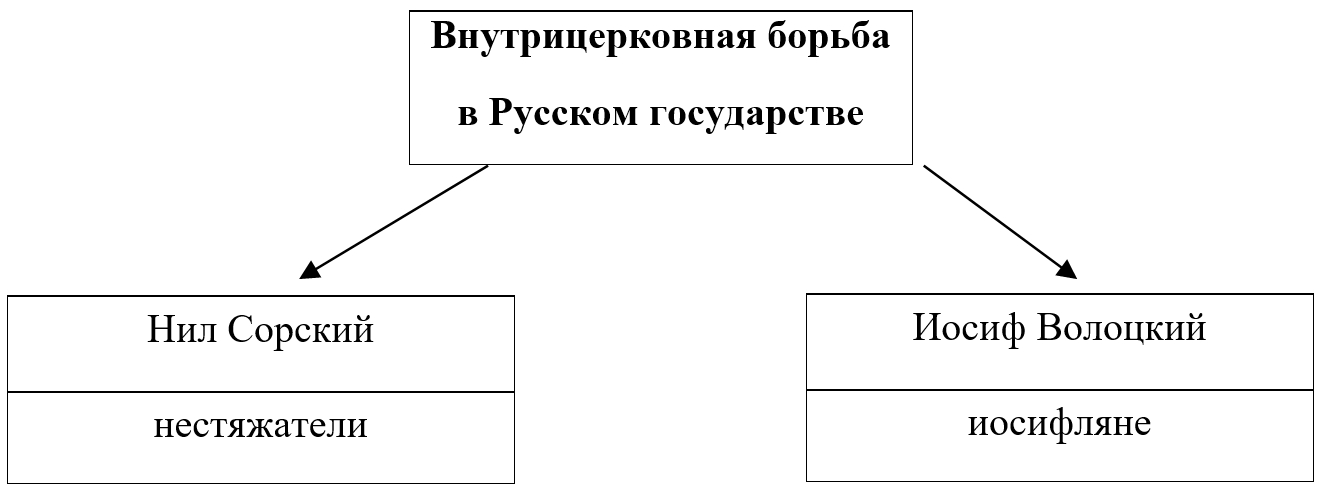

Заполните пропуск в схеме (в тетради). Проверьте свой ответ, обратившись к рубрике «Проверьте себя» на с. 127.

С подпиской рекламы не будет

Подключите премиум подписку со скидкой в 40% за 149 ₽

Напишите свой комментарий.